酒,是人类文明的产物,有5000年以上的悠久历史。即使现在都说酒多喝无益,但却一直以来受大众欢迎,因为人们能从酒精中获得快乐,抵抗焦虑情绪。

1、喝酒更能参与社会活动

2016年12月,英国牛津大学心理学家罗宾·邓巴教授(Robin Dunbar)在" Adaptive Human Behavior and Physiology "期刊发表了一篇题为"Functional Benefits of (Modest) Alcohol Consumption"的研究。

该研究表明,男性每周至少要和朋友聚会喝两次酒,才能保证身心健康!

该研究结合了三个独立研究的数据,一个结构化的全国性调查,一个基于对一些酒吧顾客的问卷调查研究,以及一个酒吧中对话行为的观察性研究。

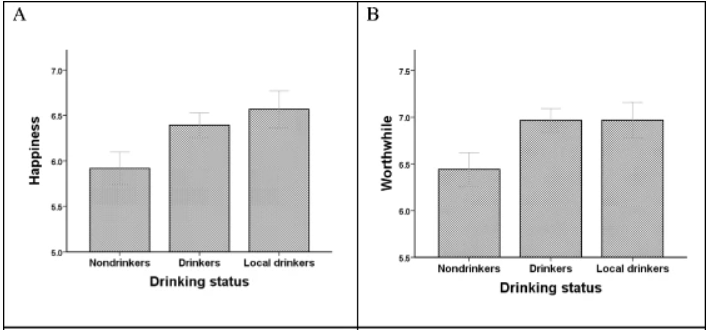

在全国性调查研究中,调查数据表明:那些偶尔喝酒的人,比不喝酒的人更能参与社会活动,对自己的生活更满意,更可能信任社区的其他成员。

酒吧行为研究的结果,证实了全国性调查的结果,在社区酒吧喝酒的人,比在市中心酒吧喝酒的人,更能融入当地社区,因为社区酒吧中的人们之间互动更多,而市中心酒吧喝酒的人互动很少。

研究表明:社交饮酒者拥有更多的朋友,他们可以依靠这些朋友获得情感和其他支持,并与当地社区的互动和信任度更高。

2、饮酒后提升幸福感和价值感

尽管过度饮酒有很多不良影响,但也有相当多的证据表明:适度饮酒可以增强认知、记忆和心算。

内啡肽是一种脑下垂体分泌的类吗啡生物化学合成物激素,可以与脑内的吗啡受体结合,产生止痛效果和欣快感。

酒精会触发内啡肽系统,社交中的饮酒可能会产生与其他社交活动(如欢笑、唱歌和跳舞)相同的效果,而这些活动是我们用来服务和加强社会纽带的一种手段。

邓巴教授认为,酒精可以增加人脑内的内啡肽,这对于提高免疫力有好处。从这个意义上讲,"酒精会对人的健康产生间接的益处"。

在这一研究中,作者并未明确测量饮酒者的实际健康水平,而是针对饮酒者的幸福度、信任度、社区归属感设计了量表。

作者强调说,他并未对饮酒和健康的直接关系得出结论。这个研究并非鼓励大家去喝酒,而是说适量饮酒能提升价值感和幸福感。

3、饮酒避疫

近期适量饮酒,被山东、杭州、温州等多地防控指挥部,作为防疫手段反复提及,喝酒消毒杀菌这种说法到底从何而来?

华夏酒报记者,独家采访了中医学者、烟台大学硕士生导师孙波教授,孙波教授称,药王孙思邈曾说“一人饮,全家无疫;一家饮,一里无疫”。

喝酒能不能灭病毒、喝多少度的酒、喝什么样的酒、喝多少量可以在体内灭菌杀毒?

华夏酒报记者就此问题,与孙波教授沟通,他表示,现在还没有人做这样的临床试验,拿不出一个科学的数据,

所以,在疫情时期,辟了“喝酒杀病毒”这个谣,科学规范地防疫是对的。但是饮酒避疫是人类的生活经验之一,也是不争的事实。在中外历史上,关于饮酒避疫,有史可证。

医的繁体为“醫”,即从“医”,从“殳”,从“酉”。其中的酉,本义就是酒。可见,古人关于“医”的认识与“酒”是一体共生的,喝酒避疫是中国人人体实验的结果。

孙波教授认为,在中国传统文化中,喝酒避疫是中国人人体实验的结果,并传承为族群的生活经验乃至形成文化习俗。

《诗经》中有“为此春酒,以介眉寿”之说。

在传说成书于2000多年前的《黄帝内经》中,便有关于酒用于医疗的记载,书中指出,作“汤液醪醴”(酒),其医疗作用是“邪气时至服之万全”。

古人过春节有喝“屠苏酒”(在一种称作屠苏的房子里酿造的药酒)的风俗,“爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏。千门万户曈曈日,总把新桃换旧符”。

至今延续了近千年仍被中国人用作新春对联的、宋代政治家王安石的《元日》诗,记录下中国人的这种传统习俗。而据现代学者研究,这种药酒有“避除疫疠”的功效。

此外,中国古人还有在端午节饮艾叶酒、重阳节饮菊花酒以避瘟疫的习俗。

古往今来,酒在中国人生活中占有重要地位。与医结缘,以酒避疫,无可争论。

历代中医认为,“酒为百药之长”,对其本身的药用价值、以及以其制备药酒,而使药力大增的作用倍加推崇。

4、总结

休息的时候约上三五好友小酌几杯,放松心情,吐出压力和积累的负面情绪。但是小饮怡情,大饮伤身!不要酗酒,也不可要喝到酩酊大醉。

另外切记:开车不喝酒,喝酒不开车!